আজকের আলোচনার বিষয়ঃ নৃত্যের পরিভাষা। নৃত্যের বিশেষ অর্থবোধক ভাষাকে বলা হয় নৃত্যের পরিভাষা।

Table of Contents

নৃত্যের পরিভাষা

এখানে সঙ্গীতে ব্যবহৃত কয়েকটি ভাষা বা পরিভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ পূর্বে তথ্যায়গ, লিতে করা হয়েছে কিন্তু সেখানে তার ব্যাখ্যা ছিল না।

সঙ্গীত

স্বর ও তালবদ্ধ মনোরঞ্জক রচনাকে বলা হয় সঙ্গীত। গান, বাজনা ও নাচ -এই তিনটি তার বিভিন্ন শাখা ।

ভারতীয় সঙ্গীতের দুটি পদ্ধতি

ভারতীয় সঙ্গীতে দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সারা উত্তর ভারতে—মানে বাংলা, বিহার, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি তানী স্থানে যে-সঙ্গীতের চর্চা হয়, তাকে বলা হয় “উত্তরী পদ্ধতী’ বা “হিন্দ, পদ্ধতী” এবং মাদ্রাজ, মহীশূর, কণটিক প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত পদ্ধতির নাম হ’ল “দক্ষিণী পদ্ধতি” বা “কণটিক পদ্ধতি”। এই দুই পদ্ধতির স্বর, তাল ও রাগ-নাম এবং গাইবার ভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত ।

ধ্বনি

কোন জিনিসের সংঘর্ষ’ বা সংঘাত থেকে যে কম্পন বা আন্দোলন হয়, সেই কম্পন বা আন্দোলন থেকে হয় ধনির উৎপত্তি। ধনি দই প্রকার— শ্রুতিমধুর ও শ্রুতিকটু। শ্রুতিমধুর ধ্বনিকে সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলা হয় নাদ ।

কম্পন ও আন্দোলন

কোন দুটি জিনিষের সংঘাত বা সংঘর্ষ হ’লে সেই জিনিষ দুটি নিজের স্থানচ্যুত হয়ে কাঁপতে বা আন্দোলিত হতে থাকে, সেই ক্রিয়াকেই বলা হয় কম্পন ও আন্দোলন । আগেই বলেছি, এই আন্দোলন বা কম্পন থেকে ধর্মনির সৃষ্টি হয়। আন্দোলন চার প্রকারের। নিম্নমিত, অনিয়মিত, স্থির ও অস্থির। আন্দোলনের এই তারতম্যের জন্যেই শ্রুতিমধুর ও শ্রুতিকটু শব্দ ধ্বনিত হয় ।

কম্পন ও আন্দোলনে তফাৎ এই যে, কোন সংঘর্ষ প্রাপ্ত বস্তু যখন নিজের জায়গা থেকে একটু বেশি জায়গা নিয়ে দুলতে থাকে, তখন তাকে আন্দোলন বলা হবে । আর যখন খুব অল্প জায়গার মধ্যে খুব ঘনঘন কাঁপতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় কম্পন ।

নাদ

স্থির ও নিয়মিত আন্দোলন থেকে যে মধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় নাদ । নাদের তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

(১)নাদের উঁচু ও নিচু হওয়া।

এক সেকেন্ডের মধ্যে আন্দোলনের সংখ্যা যত বেশি হবে, নাদ তত উচুতে উঠবে আর আন্দোলন-সংখ্যা কম হলে, নাদ হবে নিচু ।

(২) ছোট ও বড় হওয়া ।

আন্দোলনের গতির ব্যবধানের ওপর নাদের ছোট ও বড় হওয়া নির্ভর করে। আন্দোলনের গতির ব্যবধান যত বেশি হবে, নাদ তত বড় হবে— দূর থেকে তা শোনা যাবে। ব্যবধান কম হ’লে নাদ হবে ছোট—বেশি দূর থেকে তা শোনা যাবে না । আর ঐ

(৩) জাতি বা গুণ ।

সব জিনিষের শব্দ এক রকম হয় না । যেমন — তবলা, খোল, পাখোয়াজ ও ঢোল ইত্যাদি শব্দের তারতম্য আছে। আবার বেহালা, সেতার, সরোদ ও গাঁটার যন্ত্রের আওয়াজও এক নয়। এই যে শব্দের তারতম্য, একেই বলা হয় নাদের জাতি বা গণ ।

এই পার্থক্যের কারণ, যে-কোন মূলে-নাদ থেকে অন্য উপনাদ বা সহায়ক নাদের সৃষ্টি। এই সহায়ক বা উপনাদের আন্দোলন-সংখ্যা এক-এক বাদ্যযন্ত্রে এক-এক রকম। সেই জন্যই ঐ যন্ত্রগুলি না দেখেও আমরা তার জাতি নির্ণয় করতে পারি।

স্থান

গান-বাজনার সময় সুর বা স্বর কখনো একই স্থানে—মানে জায়গায় থাকে না। বেশ খানিকটা উঁচু ও নিচু স্থানে বিচরণ বা বিহার করে। এই উঁচু- নিচুর ক্ষেত্রকেই বলা হয় স্থান যা নাদ-স্থান। তাছাড়া, পৃথক

পৃথক স্বপ্নেরও পৃথক-পথেক স্থান নির্দিষ্ট থাকে । সেই হিসেবে সঙ্গীত-বিচরণের ক্ষেত্রকে তিনটি স্থানে ভাগ করা হয়েছে । তাদের নাম যথাক্রমে মদ্র, মধ্য ও তার স্থান। এক-একটি স্থানের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে বাইশটি শ্রুতি দিয়ে, যার মধ্যে শঙ্খে ও বিকৃত মিলিয়ে বারোটি স্বর অবস্থিত।

স্বর

বাইশটি শ্রুতি থেকে বাছাই করা বিশেষ সাতটি বা বারোটি শ্রুতিকে বলা হয় স্বর। স্বর দুই রকমের হয়। প্রাকৃত বা শঙ্খ এবং বিকৃত। প্রাকৃত বা শঙ্খ স্বরের সংখ্যা সাত। সা রে গ ম প ধ ন এর মধ্যে পাঁচটি স্বরের মূল রূপকে একটু স্থানভ্রষ্ট (নিচুতে নামিয়ে বা উচুতে উঠিয়ে ) ক’রে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁচটি বিকৃত স্বর । এই পাঁচটির মধ্যে রে গধ ও নি মূল স্বর চারটিকে একটু নিচু দিকে নামিয়ে তাদের বলা হয় কোমল স্বর এবং ম স্বরটিকে একটু উচুতে তুলে নাম দেওয়া হয়েছে ভীব্র বা কড়ি মধ্যম বলতে ভুলে গেচি, সাতটি স্বরের আসল নাম হ’ল ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ । এই নামগ, লিরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হ’ল সা রে গ ম প ধ ও নি ।

মূল স্বরের সা ও প-কে বলা হয় অচল স্বর । কারণ ওগুলিকে স্থানচ্যুত করে কোমল বা তাঁর করা যায় না। অবশিষ্টগ,লিকে বলা হয় চল এর

সপ্তক

সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটি শঙ্খে বা প্রাকৃত স্বরের সমষ্টিকে বলা হয় সপ্তক । স্থান-ভেদে সপ্তক তিন প্রকার মন্ত্র, মধ্য, তার বা উদারা, মুন্দোরা ও তারা। সপ্তকের সীমা যে বাইশটি শ্রুতি দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়, তা আগেই বলেছি । সেই জন্য এক সপ্তকের মধ্যে শদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে বারোটি স্বপ্নই থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝবেন যে, স্থানের নাম অননুসারেই সপ্তকেরও নাম রাখা হয়েছে।

বৰ্ণ

গান-বাজনার সময় স্বরের বিভিন্ন ক্রিয়াকে বলা হয় বর্ণ’। বর্ণ চার প্রকার— স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী বর্ণ’ ।

(১) কোন স্বর যখন একসঙ্গে একাধিকবার ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে বলা হয় স্থায়ী বর্ণ। যেমন- সা সা সা কিংবা রে রে রে ইত্যাদি ।

(২) স্বরগল যখন নিচের দিক থেকে ক্রমশ ওপর দিকে আরোহন করে, সেই ক্লিয়াকে বলা হয় আরোহী বর্ণ। যেমন— সারেগম কিংবা রেগমপ ইত্যাদি।

(৩) স্বরলি যখন ওপর দিক থেকে দেশ নিচের দিকে অবরোহণ করে, সেই ক্লিয়াকে বলা হয় অবরোহী বর্ণ। যেমন— মগরেসা, কিংবা পমগরে ইত্যাদি।

(৪) উপরোক্ত তিন বর্ণের মিশ্রণ করলে হয় সঞ্চারী বর্ণ।

আরোহ ও অবরোহ

স্বরগুলি যখন ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় আরোহ । যেমন- সা রে প ন স । তেমনি স্বরগুলির নিচের দিকে অবতরণ করার ক্লিয়াকে, মানে নেমে আসাকে বলা হয় অবরোহ ॥ যেমন – সা নি ধ প ম গ রে সা ।

অলংকার বা পাল্টা

স্বর-সমষ্টির সেই নিয়মবদ্ধ রচনাকে অলংকার বা পাল্টা বলা হয়, যার আরোহ অবরোহ রুম সমান থাকে । বিভিন্ন স্বর ও বর্ণের সাহায্যে অলংকার রচিত হয়। অলংকারের দুটি নমুনা দেখুন—

(১) রেসা, গরে, মগ, গম, সারে গম পথ নির্মা। নিসা, ধনি, পধ, মপ, সানি ধপ মগ রেসা।

(২) সা গ, রে ম, গ প, ম ধ, প নি, ধ সা, সা ধ, নি প,ধ ম, প গ, ম রে, গ সা

থাট বা ঠাট

এক সপ্তকের শদ্ধ ও বিকৃত মুরের মধ্য থেকে মাত্র সাতটি স্বরের কেবলমাত্র আরোহ গতির ক্রমিক রচনাকে বলা হয় খাট বা ঠাট। ঠাটের আরও কতগুলি নিয়ম আছে। যেমন—

(১) ঠাট কখনো সাতটি স্বরের কম বা বেশি দিয়ে রচিত হয় না।

(২) ঠাটের স্বর-রচনা রুমান সারে হয়। উল্টে-পাল্টে সাজালে তাকে ঠাট বলা যাবে না।

(৩) যেকোন একটি ঠাটে একই ঘরের দুই শব্দে বিকৃত রূপ ব্যবহার করা চলবে না ।

(৪) ঠাটের শব্দেই আরোহ হয়, অবরোহ হয় না।

(৫) ঠাট গাইবার জন্য নয়। তাই তা’র স্বর-রচনা মনোরঞ্জক না-হলেও ক্ষতি নেই।

(৬) ঠাটের অ ধারেই রাগ রচনা করা হয়। হিন্দুস্তানী বা উত্তরী পদ্ধতিতে প. ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত দশটি ঠাট প্রচলিত। সেই দশ-ঠাটের নাম বিলাল, নাজ, কাফী, আসাবরী, ভৈরব ভৈরবী, কল্যাণ, মারোয়া, পূর্বী ও টোড়ী।

রাগ

স্বর ও বর্ণের বিশেষ দশটি লক্ষণযুক্ত মনোরঞ্জক রচনাকে বলা হয় রাগ । রাগের অন্যান্য শতগুলি নিম্নরূপে –

(১) রাগ কোন ঠাটের অন্তর্গত হওয়া দরকার।

(২) পাঁচটির কম বা সাতটির বেশি স্বর দিয়ে রাগ রচিত হয় না। স্বরের এই সংখ্যা দ্বারা রাগের জাতি জানা যায়।

(৩) কোনও রাগেই একসঙ্গে ম ও প স্বর দুটি বর্জিত থাকবে না । সা স্বরটিও কোনও রাগ থেকেই বাদ যাবে না। কারণ গুটি হ’ল মূল স্বর ।

(৪) রাগের আরোহ ও অবরোহ থাকা দরকার।

(৫) প্রতি রাগেই একটি বাদী ও একটি সংবাদী থাকতে হবে।

(৬) রাগ-পরিবেশনের নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার।

(৭) রাগের মধ্যে কোন-না-কোন রসের অভিব্যক্তি থাকা প্রয়োজন।

তৎকার বা তথকার

নৃত্যের সময় পদাঘাতের দ্বারা যে বোল ( তাথেই তৎ থেই ইত্যাদি ) বা ধন প্রকাশ করা হয়, তাকে বলে ‘তৎকার’ বা ‘তথকার’।

তবলা-বাদকেরা যেমন কায়দা’ বাজান, কথক নৃত্যশিল্পীরা তেমনি তৎকারের বোলকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা ছন্দ, তাল ও লয়ে রচনা করে দেখান।

পণ্ডিতদের মতে তৎকার বস্তুটি খুব প্রাচীন । অনুমান করা হয়, সাতশ’ বছরেরও বেশি এর বয়েস।

সাধারণ ভাবে তৎকারের চারটি ভাগ স্বীকার করা হয়। কিন্তু শাল্ব মতে এর ভাগ দেখা যায় পাঁচটি—নাত্যাঙ্গী, তালাঙ্গী, কবিতাঙ্গী, সঙ্গীতাঙ্গী ও মিশ্রাঙ্গী বোল বা তোড়া কথক নাতো সংগীতাঙ্গী বোল প্রায়ই প্রযুক্ত হয় না। ভরতনাট্যমেই এটি প্রযোজ্য ।

সলামী

মঞ্চে বা নাতাক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে শিল্পী যে নৃত্যভঙ্গিতে এসে দর্শকদের অভিবাদন করেন, তারই নাম ‘সলামী’ বা সেলামী’।

নামটি শুনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কথক নাত্যের বয়স তো মুসলিম যাগকে অতিক্রম করে আরো অনেকখানি পিছিয়ে গেচে, তাহলে অভিবাদন জ্ঞাপক ভঙ্গিটির নাম যাবনিক ( আরবী ) ভাষায় হ’ল কেন ?

মাসলমানী আমলের নৃত্যশিল্পীদের অনুসরণেই মুসলমানোত্তর যাগে নামটি ‘নমকারী’ বা ‘প্রণামী’র পরিবর্তে’ হয়ে গেছে ‘সলামী’ বা ‘সেলামী’। আরো অনেক পারিভাষিক শব্দেরই এর প রূপান্তর হয়েছে পরবর্তীকালে ।

হিন্দবাগে সলামী বা নমস্কারীর পারে’ ‘রঙ্গমঞ্চ-তোড়া’ নেচে মঞ্চ- বন্দনা করা হ’ত ।

তোড়া

তোড়া বলা হয় বিভিন্ন প্রকারের লয় ও বোলের সমষ্টিকে। তেহাইযজ্ঞে কোন তোড়া বা পরণ তিনবার চক্কর দিয়ে ঘুরে এলে তাকে বলা হয় ‘চক্করদার’ বা ‘চক্রদার’ তোড়া বা পরণ ।

আমদ

আমদের মূলে অর্থ : অভ্যর্থনা করা। বর্তমানে ‘আগমন’ অর্থে ব্যবহৃত হচ্চে। ‘সলামী’র মত আমদ’ শব্দটিও যাবনিক। যার অর্থ’ ‘আগমন’ বা ‘প্রবেশ’ করা । ‘অবতরণ’ও (মণ্ডে) বলতে পারেন। নৃত্যশিল্পী যখন নৃত্য প্রদর্শনের জন্য বিশেষ নৃত্যভঙ্গিতে মঞ্চে প্রবেশ করেন সেই নতোভঙ্গিকে বলা হয় ‘আমদ’। হিন্দ, নত’কিরা একে প্রবেশ-তোড়া’ও বলেন। উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটিয়ে একে ‘আমোদ’ও বলা হয়। কিন্তু আমোদ মানে আনন্দ। আগমন নয়।

লখনৌ ঘরানার বিদাদিন মহারাজের মতে কথক বা নটবরী নতৃত্যের মূলে বোল হ’ল ‘তা থেই থেই তৎ’। এই বোল-সমষ্টি দিয়েই নতো শহর, করা হয়। এবং যা কিছু বা তৈরী হয়, তা এই বোল করটিকে আধার করেই

ঠাট

কথক নৃত্যের প্রারম্ভে যে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হয়, সাধারণ ভাবে নৃত্যের পরিভাষায় তাকেই বলা হয় ‘ঠাট’। কিন্তু ননৃত্য প্রদর্শনের সময় এক-একটি বিষয় উপস্থাপনের পর যখনই নতোশিল্পী বিশেষ একটি মুদ্রা নিয়ে ान সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গিকে ‘ঠাট’ বলা হয়।

ঠাট বিভিন্ন প্রকারের হয়। ছোট ছোট বোল, টুকড়া, তেহাই ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন রকমের মাদ্রা সহ দাঁড়াতে হয়। শিল্পী কোন অঙ্গের বা কোন, কাহিনীর অবতারণা করবেন, প্রারম্ভিক ঠাট থেকে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্তমানে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এই রীতি প্রতিপাদিত হয় না ।

কথক নৃত্যের আদিকাল থেকেই ‘ঠাট’ প্রচলিত আছে। অনেকে ঠাটকে ‘করণ’ নামেও অভিহিত করেন কিন্তু দুটি কন্তু এক নয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে যে একশ’ আট রকম ‘করণ’-এর উল্লেখ আছে, কথকের ঠাটের সঙ্গে কিন্তু তার পার্থক্য আছে ।

টুকড়া

কোন কোন মতে সম থেকে সম পর্যন্ত নাচের বোলকে টুকড়া বলা হয় । তবলার ‘টুকড়া’র সঙ্গে নাচের ‘টুকড়া র তফাৎ, তাঁরা বলেন : তবলার টুকড়া এক থেকে তিন আবত’ পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু নাচের টুকড়া এক আবতনের মধ্যে সীমিত থাকে। অবশ্য চক্করদার টুকড়ার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

‘টুকড়া’ মানে কোন বস্তুর অংশ বিশেষ। কাজেই নাচ বা তবলার এক আবৃত্তির মধ্যেই এটি সম্পূর্ণ’ হওয়া উচিত। এবং এগুলি কেবল মাত্র সম থেকে সম পর্যন্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাহলে তাকে ‘টুকড়া’ বলা হবে কেন ? সেই জন্যই টুকড়া যেকোনো মাত্রা থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে । মনে রাখতে হবে তা’র সংক্ষিপ্ততা। বড় হলে তাকে তোড়া বলা উচিত। তোড়া থেকে বড় হ’লে (অর্থাৎ বেশি আবত্তি ঘুরলে ) তাকে বলা উচিত পরণ ।

পরণ

কমপক্ষে চার আবত্তিতে রচিত নাচের বোলকে বলা হয় ‘পরণ’। পরণের বোল প্রধানত বীর রসাত্মক ও ওজনদার অর্থাৎ ভারী হয়। সেই জন্যই পাখোয়াজের সঙ্গে পরণ নাচার রেওয়াজ ( প্রথা বা রীতি ) আছে।

এই পরণের বোল সহ যখন তিনবার তেহাই-এর মত বাজাবার বা নাচবার পর সম-এ এসে মিলিত হয়, তখন তাকে বলা হয় চক্করদার বা চরুদার পরণ । আরো অনেক রকমের পরণ হয়। যেমন- রামপরণ, গণেশ পরণ, পক্ষীপরণ, জাতি পরণ, কবিতা পরণ ইত্যাদি। এই পরণালির পদ বা বোল বিভিন্ন রকমের। এইখানে দংটি পরণের নমুনা দেওয়া হ’ল । এই নমনা দুটি শ্রদ্ধেয় শম্ভু মহারাজ লিখিত ‘কথক নৃত্য’ থেকে উদ্ধৃত ।

চিত্র

সংগীত রত্নাকরে আছে “প্রহরণমা”। মনে হয় তারই অপভ্রংশ হিসেবে কেউ ‘পরণ’ বা ‘পরম’ বলে থাকেন।

নিকাস

হিন্দী ভাষার ‘নিকাল’-এরই প্রতিশব্দ হ’ল ‘নিকাস’— যার মানে প্রকাশ অর্থাৎ বেরিয়ে আসা, বার করা বা বার হওয়া ইত্যাদি। কথক নৃত্যের ‘নিকাস’ শব্দটিও সেই একই অর্থে প্রযোজ্য। কোন ভাব প্রকাশের জন্য মুদ্রা রচনা করাকে বলা হয় “নিবাস’। আবার মঞ্চে প্রথম প্রকাশ বা প্রবেশ করাকেও নিকাস’ বলেন অনেকে।

কথক নৃত্যে যখন একটি ভাব থেকে অন্য ভাব দেখানো হয়, এই ভাবান্নরের সময় মাঝখানে যে টুকড়া টুকু করা হয় অর্থাৎ যার দ্বারা ভাবান্তর বা পটপরিবর্তন ঘটানো হয়, তাকে বলা হয় ‘নিকাস’। নিকাস-এর সঙ্গে গৎ শব্দটিও প্রযুক্ত হয়। যেমন ‘গৎ-নিকাস’ বা ‘নিকাস-গৎ’ !

গৎ

‘গৎ’-এর সাধারণ অর্থ গতি। দরকমের গতি হয়—লয়ের গতি ও চলনের গতি ।

কথক নৃত্যের পরিভাষায় যখন বলা হয় ‘গৎ’-তোড়া’, ‘গৎ-পরণ’ ইত্যাদি তখন তা লয়ের গতিকে বোঝায়। যেমন একটি গৎ-তোড়া মানে একটি নাচের বোলকে বিশেষ কোন ছন্দ ও লগ্নে নিবন্ধ ক’রে গেণে, তিগণে, চৌগা ইত্যাদি লয়ে প্রদর্শন করা। এটি বিভিন্ন ছন্দ ও লয়ে হতে পারে কিন্তু এর পালটা করা হয় না।

চলনের গতি বোঝাবে তখন, যখন শিল্পী ‘তৎ তা থেই, তৎ তা থেই ইত্যাদি ‘চারী’ করেন মানে চলেন, তখন সেই ক্লিয়াকে বলা হয় ‘গৎ-ভাও’।

আবার ভাবের অভিব্যক্তিকেও ‘গ’ বলা হয়। নৃত্যশিল্পী যখন ননৃত্য ছাড়া দেবদেবীদের কোন লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, সেই বর্ণনার যে প্রকাশ অর্থাৎ ভাব-অভিব্যত্তি, তাকে বলা হয় ‘গ’ যেমন- বংশী বাদন, গরী ভরণ, ঘেট ( অবগ, ঠন) প্রভৃতি। এর বৈশৈষ্ট্য এই যে, এই নতোর মধ্যে কোন টুকড়া বা তেহাই থাকে না ।

কথক নাতো চার প্রকারের গৎ বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে ।

(১) শিল্পী যখন কোন কাহিনী বা চরিত্র বর্ণনার সময় অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তার অভিবার মানে প্রকাশ করেন, তাকে বলা হয় ‘মিকা-।

(২) কবিতা বা কোন বর্ণনামূলক কথার সঙ্গে যখন তবলা বা পাখোয়াজের বোল প্রয়োগ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ‘কবি ভাঙ্গী’। কোন কোন মতে বলা হয়, গৎ-এর সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নেই।

(৩) শিল্পী যখন কোন গীতিকবিতা বা গানে বর্ণিত ভাব প্রদর্শন করেন, তখন তাকে বলা হয় ‘গৎ-ভাও’।

(৪) তবলা বা পাথোয়াজের অপেক্ষাকৃত কোমল অঙ্গের বোল দিয়ে কোন বন্দিশ রচনা করলে তাকেও বলা হয় ‘গ’।

প্রিমলু বা পরমেলু

তাল-বাদ্যের (তবলা পাখোয়াজের) বোলের সঙ্গে নৃত্য করার সময় যখন বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা ও অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা ভাব অভিব্যক্ত হয়, তাকে বলা হয় “প্রিমল অঙ্গ। এই নাচের জন্য যে গৎ রচনা হয়, তার আসল নাম ‘পরিমল’। প্রিমল; শব্দটি তারই অপভ্রংশ বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেন, ‘সংগীত দর্পণ’ গ্রন্থে যে ‘পিল্লরা’ শব্দটি পাওয়া যায়, প্রিমল; সম্ভবত তারই অপভ্রংশ। পরিমল গং-এর মধ্যে শ্রীকৃেষ্ণর শরে-রসাত্মক বর্ণনা থাকে এবং অনেক রকম তাল-বাদ্য ও রাস-নাত্যের নানা রকম বোলের সুন্দর সমাবেশ দেখা যায়। প্রিমলকে ‘পরমেলা’-ও বলেন অনেক।

স্তুতি

‘স্তুতি’ মানে স্তব বা প্রশংসা করা। শিল্পী যখন নৃত্যেরত অবস্থায় রঙ্গমঞ্চে পুষ্পে নিক্ষেপ দ্বারা নতোর বোল সহ দেবদেবীর প্রতি আত্মনিবেদনের ভাব প্রদর্শন করেন, তাকে বলা হয় ‘শ্রুতি’।

পাদবিক্ষেপ

নৃত্যের পরিভাষায় ঠিক ভাবে পদ-চালনা করাকেই বলা হয় ‘পাদবিক্ষেপ’ । ‘নাট্যশাস্ত্রে’ পাদবিক্ষেপের দুটি অঙ্গের উল্লেখ আছে-চারী ও গতিচারী(গতি প্রচার )।

পাদবিজ্ঞান

শব্দটিতেই বোঝা যাচ্ছে পায়ের কাজ। বিন্যাস শব্দটির আভিধানিক রচনা বা স্থাপনা। নত্যশিল্পী যখন পদযুগলকে নানা ভাবে — সামনে- পেছনে করেন, সেই রচনাকে বলা হয় পাদবিন্যাস।

পা তুলে রাখাকেও পাদবিন্যাস বলেন কেউ-কেউ।

উঠান

স্তুতির পর সর্ব প্রথম যে টুকড়াটি দেখানো হয়, তাকে বলা হয় উঠান।

অনুলোম-প্রতিলোম (বা বিলোম )

অনুলোম প্রতিলোম শব্দ দুটির সাঙ্গীতিক পরিভাষা এক-এক জায়গায় এক এক রকম। যেমন : তাদের ক্ষেত্রে এটি হ’ল মাড়ের কা (সঙ্গীত পরিচিতি পূর্ব ভাগ ঘন্টা )। নৃত্যের পরিভাষায় এর অর্থ ভিন্ন। নৃত্যশিল্পী যখন তাঁর মূল জায়গা ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় এ গিয়ে যান, তখন তাকে বলা হয় অনুলোম । বলাই বাহুল্য, অন লোমের বিপরীত ক্রিয়াকে বলা হয় প্রতিলোম বা বিলোম যেমন যখন ভিন্ন জায়গা থেকে পুনরায় নিজ মূলে জায়গায় ফিরে আসেন, তখন বলা হয় বিলোম বা প্রতিলোম ।

আবার অনেকে সোজা গতিকে অন লোম বলেন এবং বঙ্কিম গতিকে বলেন বিলোম বা প্রতিলোম ।…

ভিন্ন মতে, বঙ্কিম—মানে বাঁকা ভাবে আগ পিছ তে যাতায়াত করার ক্রিয়াকে বলা হয় অননুলোম-বিলোম ।

কেউ বলেন : ভূমিতে বার বার পদাঘাত করা হ’ল অন লোম-বিলোম ।

প্রায় এই অর্থেই কোন-কোন নত্যকারেরা, ভূমিতে পদাঘাত করা ও পদাঘাতের পর পা তুলে নেওয়াকে যথাক্রমে অন লোম ও বিলোম বলে থাকেন।

এ-সব ক্ষেত্রে নিজ-নিজ নতোগরের মতামতই শিক্ষার্থীদের পক্ষে মেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

হেলা

উপাঙ্গের দ্বারা নানা রকম ভাব অভিব্যক্ত করাকে বলা হয় হেলা। উপাঙ্গের বর্ণনা পাঠান্তরে করা হয়েছে।

কসক-মসক

এই শব্দ দুটি নাতাশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। নত্যকারেরা সাধারণ চলতি ভাষায়, এ শব্দ পদটির অতিরিক্ত ব্যবহার প্রচলন করেচেন। নায়িকা যখন নায়কের ওপর বিরত্ব ও কর হয়ে দাঁত দিয়ে ওঠাবার চেপে দুই হাতের চেটোকে একসঙ্গে রগড়াতে থাকেন, সেই ভাব-প্রকাশক ক্রিয়াকে বলা হয় কসক-মসক ।…যেহেতু শব্দ দুটি শাস্ত্র বহির্ভূতি, সেইহেতু ‘কসর-মসক’-এর প্রকাশেও তারতম্য ঘটে কখনো কখনো।

সম্পুট

সম্পূটের আভিধানিক অর্থ এবং নাতোর পারিভাষিক অর্থে কিছুটা প্রভেদ আছে। তবে দুটি প্রায় সমানার্থবোধক। কোন বিস্তৃত বস্তুকে সঙ্কুচিত বা গুটিয়ে আনাকে বলা হয় সম্পটে।

‘অভিনয়দপ’ণ’ প্রণেতা নন্দিকেশ্বর বর্ণিত তেইশটি সংযত্ত মাত্রার মধ্যে এটি অন্যতম। এই মদ্রায় বাঁ হাতের আঙুলগুলি দিয়ে ডান হাতের পৃষ্ঠদেশ শক্ত করে চেপে ধরা হয়। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েচে, কস্তু দ্বারা আচ্ছাদন এবং অন্য কোন প্রকার সম্পটে (ঠাণ্ডা) নির্দেশের সময় এই ক্লিয়াকে সম্পটেই বলা হয়েছে। সম্পটের অন্য আভিধানিক অর্থ ঠোঙা ।

ব্যুহক্রিয়া

ষাক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে রচিত সৈন্য সম্ভারকে বলা হয় ব্যূহ। এই হ’ল ব্যূহ শব্দটির আভিধানিক অর্থ’। বাণবাহ, সপ’বাহ, অর্ধচন্দ্রব্যূহ, সোপানব্যূহ, কপব্যূহ, চতুষ্কোণব্যূহ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ব্যূহের উল্লেখ আছে। যেমন— নতকি যখন সোজা ভাবে যাওয়া-আসা করেন, তখন বলা হয় ‘বাণব্যূহ’। সর্পিল গতিতে যাতায়াত করা হ’ল ‘স’বাহ’। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘোরাফেরাকে বলা হয়, অর্ধচন্দ্রব্যূহ । সোপান আরোহণ করার ক্লিয়ার নাম ‘সোপানব্যূহ’ । চক্রাকারে ঘুরলে হবে ‘কপের হে’। চারকোণা ভাবের গতিকে বলা হবে ‘চতুষ্কোণব্যূহ”। ইত্যাদি।

আলীঢ়

“মণ্ডল’-এর ক্রিয়াগুলির অন্যতম হল ‘আলীঢ়’।

‘মণ্ডল’ হ’ল বিশিষ্ট ভঙ্গিতে দেহের অবস্থান। অথবা, বিশিষ্ট ভঙ্গিতে দেহের অবস্থান হ’ল ‘মডেল’ । ‘মণ্ডল’ হ’ল বিশেষভাবে ‘পাদভেদ’। স্থানক’ আয়ত, আলীঢ়, প্রেক্ষণ, প্রেরিত, প্রত্যালীঢ়, ষষ্ঠিক, মোটিত, সমচিকা বা সমসচী এবং পার্শ্ব সূচী। নাট্যশারে এই দশরকম “মন্ডল-এর উল্লেখ আছে। চারীর সংযোগে ‘মণ্ডল’ রচিত হয়।

‘আলীঢ়মণ্ডলম’ বলা হয় সেই উপবেশন ক্রিয়াকে, যখন শিল্পী ডান-পা প্রসারিত ক’রে, বাঁ-পায়ের হাঁটু সংকুচিত ক’রে—মানে মুড়ে নিয়ে বসেন !— এর ঠিক বিপরীত ক্রিয়া হ’ল প্রত্যালীঢ়’— বাঁ-পা ছড়িয়ে ডান-পা মাড়ে বসার ক্রিয়া হ’ল ‘প্রত্যালীঢ়’।

‘অভিনয় দর্পণ’কার নন্দিকেশ্বর বলেন : “উহা সৈন্যগণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, নতোকারিণীদের পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে ।” কোন-কোন মতে হাঁটু মুড়ে বসাকেই বলা হয় “আলীঢ়”।

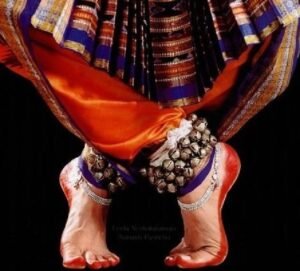

অগ্ৰতল

দুই পায়ের গোড়ালি তুলে কেবলমাত্র আগু, লগ, লির সাহায্যে দাঁড়িয়ে পদাঘাত করা। এক পায়ের সাহায্যেও এটা হতে পারে। আবার দুই পা পাশাপাশি রেখে, গোড়ালি তুলে আঙুলের সাহায্যে দাঁড়ানোকেও ‘অগ্রল’ বলা হয়। ‘অগ্র’ মানে আগের বা সামনের এবং ‘তল’ মানে নিচু দিকটা। অর্থাৎ পায়ের পাতার সম্মুখে নিম্নভাগ হ’ল ‘অগ্রতল’। তা’র সাহায্যে কৃত ক্লিয়াকে নৃত্যের পরিভাষায় অগ্রতল বলা হয় ।

সম

‘সম’ যেমন তালের একটি পরিভাষা, নৃত্যের পরিভাষা হিসেবেও সেটি ব্যবহৃত হয় ভিন্ন অর্থে। নাত্যের সময় যখন পদযুগলকে পাশাপাশি ঘনিষ্টভাবে রেখে, দুই হাত কোমরের ওপর রেখে সোজা-স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো হয়, তখন বলা হয় ‘সম’।

চারী

‘চারী’ মানে বিচরণ বা আচরণ করা। যেমন—অরণ্যে বিচরণকারীকে বলা হয় ‘অরণ্যচারী’ বা ব্রতের আচরণ করেন যিনি তাঁকে বলা হয় ‘ব্রতচারী’ ইত্যাদি। এখানে বিচরণ অথ’ই প্রযোজ্য। অর্থাৎ চরণদ্বয়ের নানা ভঙ্গিতে বিচরণ করা। চারী হল চাল মানে চলনভঙ্গি।

চারী দুই প্রকারের—ডমিচারী বা ভৌমীচারী অর্থাৎ চরণের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক ও আকাশচারী বা আকশিকাঁচারী অৎি আকাশের সঙ্গে সম্পর্ক যত্ত । আরো স্পষ্ট ভাবে বললে : পদ, গল দ্বারা ভূমির ওপর বিভিন্ন ভঙ্গিতে পাদচারণাকে বলা হয় ‘মিচারী এবং পদংগল উচুদিকে উৎক্ষেপ করে চারণা করাকে বলা হয় ‘আকাশচারী’। নতো যে ত্রিশ রকম চারীর ব্যবহার হয় তা ঐ মূল দ” প্রকার চারীর প্রত্যেকটির ষোলটি করে ভাগ।

দেশী মতে ভৌমাচারী পরত্রিশটি এবং আকাশচারী ঊনিশটি। মোট চুয়ান্ন প্রকার ।

রুশীয় ব্যালে নৃত্যে “আকাশচারী”র রকমারী প্রয়োগ দেখা যায় । ভারতীয় নৃত্যে সচরাচর এই ধরণের “আকাশচারী” প্রদর্শিত হতে দেখা যায় না যদিও এটি ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে ।

নাট্যশাস্ত্রে (৯ম অধ্যায় ) চারী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, একই সময়ে উর, জংঘা এবং পাদচারণার ক্লিয়াকে বলা হয় চারী। আবার বলা হয়েচে ( ১০ম অধ্যায় ), পাদ, জংঘা, ঊরু ও কটিদেশকে একই সময়ে বৈচিত্র্য সহকারে সঞ্চালন করার নাম চারী ।

কোন কোন মতে বলা হয়, কোমর থেকে পা পর্যন্ত অঙ্গের অংশ দ্বারা যে-সব মুদ্রাদি দেখান হয়, ভাবেই বলা হয় চারী। চারী থেকেই করণ, মণ্ডল ইত্যাদি রচিত হয়।

নাট্যশাস্ত্রকার পাদবিক্ষেপকে দুটি অঙ্গে বিভক্ত করেছেন— ‘চারীভেদ’ ও‘গতিভেদ’।

ভরত মনির মতে আটটি ‘চারীভেদ’ হল : চলন, চরমণ, সরণ, যোগিনী বুট্রন, লটি লোলিত এবং বিনদিকের ভাঁর ‘অভিনয় দর্পণ’-এ চারাঁর কোন উল্লেখ করেন নি।

‘গতিপ্রচার’ নিয়ে নাট্যশাদের যাদশ অধ্যায়ে আলোमা আছে। ভরতান;গ্রামীরা দশ রকম ‘গতিভেদ’ স্বীকার করেন। যথা- হংস, ম মাগী, গজলীলা, তুরঙ্গিণী, সিংহী, ভূজঙ্গী, নণ্ডকী, বীরা ও মানষী ।

কিন্তু শাঙ্গদেব ( সংগীত স্নাকর । এম অধ্যায়) গতি সম্বন্ধে শব্দে এইটুকুই বলেচেন যে, গতিই ‘চারী’ এবং স্থিতিই ‘স্থান’। গতির পূর্বেও স্থিতি, পরেও স্থিতি ।

দেখা যাচ্ছে, চারী মানে চলা এবং চালানো বা নাড়ানো। একই স্থানে দাঁড়িয়ে-প্রত্যঙ্গের স্যালনকেও একপ্রকার চারী বলা হয় পক্ষান্তরে চলাফেরা করেও চারী প্রদর্শিত হয় । কথক নাতো চারীর অর্থ চলাফেরা করা।

করণ

‘ঠাট’ সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় আমরা ‘করণ’ নামে একটি পরিভাষার উল্লেখ পেয়েচি। ‘করণ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কোন কাজ করা। অপর পক্ষে কার্য সমাধার উপায়কেও বলা হয় ‘করণ’। ব্যাকরণগত অর্থ তাই। নাত্যের ক্ষেত্রে ঐ উভয় অর্থেই ‘করণ’ ব্যবহৃত হয়েছে। হস্তপদ ও কটিদেশের সঞ্চালনকে বলা হয় করণ। আবার কোন কোন মতে, একই সঙ্গে হস্ত ও পদ চালনার নাম করণ। অর্থটা ঠিক ভাবে বুঝে নিলে, আমরা দেখব কতকগুলি করণ যেমন হস্তক্রিয়ার নির্দেশ দেয়, তেমনি কতকগুল নির্দেশ পদক্ষেপণের, আবার কতকগুলি দেয় শারীরিক স্থিতির নির্দেশ।

‘সংগীত রত্নাকর’ করণের চার রকম প্রকারভেদের উল্লেখ আছে। গেল হল : আবেষ্টিত, উদবেষ্টিত, ব্যবর্তিত ও পরিবর্তিত। তাছারা আটত্রিশ প্রকার অন্তিত, একচরণ ন্বিত প্রভৃতি ন ত্বকরণেরও উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে । শাস্ত্রাদিতে যে একশ’ আটটি করণের উল্লেখ আছে, নৃত্যবিদরা, বলেন, তার সবগুলিই নাত্যে ব্যবহৃত হয় না। কতকগুলি প্রযুক্ত হয় নৃত্যোপযোগী শরীর গঠনের উপযোগী ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে ।

করণ দ্বারা ‘অঙ্গহার’ রচিত হয়। চার, ছয় বা আটটি করণ ক্রমানসারে প্রয়োগ করলে একটি ‘অঙ্গহার’ হয়। এই ভাবে বত্রিশটি অঙ্গহার রচনার জন্য আটত্রিশটি করণের মধ্যে দশটিরই ব্যবহার বেশী। তারও মধ্যে আবার তিন-চারটি করণেরই পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায়। এগুলির ক্রিয়াত্মক বা ব্যবহারিক রূপে নৃত্যোচার্যে’র নিকট জ্ঞাতব্য । ‘করণ’কে নিত্যকরণ নামেও অভিহিত করা হয় ।

১০৮টি করণের নাম ( অশোকমল-এর ‘নৃত্যোধ্যায়’ অনুযায়ী

(১) ললপুষ্পে,টম,

(২) বক্ষঃস্বস্তিকম,

(৩) বর্তিতিম,

(৪) মডলস্বস্তিকম,

(৫) লনম,

(৬) উত্তম

(৭) বলিতোর,

(৮) স্বস্তিকম,

(৯) অর্ধস্বস্তিকম,

(১০) দিক স্বস্তিকম,

(১১) পাঠমুকিম

(১২) আক্ষিপ্তরেচিতম,

(১৩) আলাতম,

(১৪) ভুজঙ্গবাসিতম

(১৫) কটীসমম

(১৬) কটাছিলম,

(১৭) বর্ণিতম

(১৮) নিকুঞ্চিতম

(১৯) নিঝুটকম,

(২০) অর্ধ নিকুট্টকম

(২১) বিক্ষিপ্তা-ক্ষিপ্তকম

(২২) অপরিশ্রম

(২৩) সমনখম,

(২৪) স্বস্তি করেচিতম,

(২৫) মল্ল

(২৬) অর্ধ মত্তল্লি

(২৭) বল্লিতম,

(২৮) অর্ধ রেচিতম,

(২৯),উজান,

(৩০) কটিভ্রাপ্তম,

(৩১) ছিলম

(৩২) পাদাপবিশ্বকম

(৩৩) ভ্রমরম

(৩৪) দণ্ডপক্ষম,

(৩৫) নপরম

(৩৬) ললিতম

(৩৭) ব্যংসিতম

(৩৮) চতুরম,

(৩৯) ক্বাত্তম,

(৪০) ভূজঙ্গরত্তরে চিতম,

(৪১) ভুজঙ্গাণ্ডিতম

(৪২) আক্ষিপ্তম,

(৪৩) উদ, ঘট্টিতম,

(৪৪) দণ্ডরেচিতম,

(৪৫) বৃশ্চিকম্,

(৪৬) বৃশ্চিকরেচিতম,

(৪৭) বশ্চিককুট্টিতম

(৪৮) লতাব,শ্চিকম

(৪৯) বৈশাখরেচিতম,

(৫০) চকমণ্ডলম,

(৫১) আবত’ম,

(৫২) কুণ্ডিতম,

(৫৩) দোলাপাদম্,

(৫৪) তলবিলাসিতম

(৫৫) বিবত্তম,

(৫৬) বিনিব ত্তম

(৫৭) ললাটতিলকম,

(৫৮) বিবর্তিতম,

(৫৯) অতিক্বাত্তম,

(৬০) বিদনাদ, ভ্রান্ত ক্লিয়ন,

(৬১) নিশ্চন্তিতম,

(৬২) উরোমণ্ডলম,

(৬৩) বিক্ষিপ্তম,

(৬৪) পাশ নিকুট্টকম,

(৬৫) তেলসংস্ফোটিতম,

(৬৬) গণ্ডসূচি

(৬৭) সূচি

(৬৮) অর্ধ সূচি

(৬৯) গজক্রীড়িতকমা

(৭০) পার্শ্ব জান,

(৭১) গরুড়পতেম

(৭২) গ গ্রাবলীন

(৭৩) দণ্ডপাদম,

(৭৪) সংনতম,

(৭৫) সর্পি তম

(৭৫) ময়ুরললিত

( ৭৭ ) চীবিধম্,

(৭৮) প্রেম্বোলিতম,

(৭৯) স্খলিতম

(৮০) পরিবাত্তম,

(৮১) করিহন্তম

(৮২) প্রসপি তম,

(৮৩) পার্শ্ব ক্লান্তম,

(৮৪) নিবেশম,

(৮৫) নিতম,

(৮৬) হরিণপ্রতম,

(৮৭) সিংহবিক্রীড়িতম,

(৮৮) সিংহাকর্ষিতম

(৮৯) জনিতম্,

(৯০) অবহিখম,

(৯১) উদবাত্তম,

(৯২) তলসংঘটিতম,

(৯৩) লোলিতম

(৯৪) শকটাসাম

(৯৫) বৃষভীড়িতম,

(৯৬) এলকা- ফ্রীড়িতম,

(৯৭) বিভ্রম

(৯৮) অপসৃতম

(৯৯) বিষ্ণু ক্লান্তম

( ১০০ ) অপক্লান্তম,

(১০১) উরুদেব ত্তম

(১০২) অঞ্চিতম,

(১০৩) সম্ভ্রান্তম,

(১০৪) মদস্খলিতকমা

(১০৫) অগ’লম,

(১০৬) রেচক নিকুট্টকম,

(১০৭) নাগাপ- সপি’তম,

(১০৮) গঙ্গাবতরণম্ ।

অঙ্গহার

যা অঙ্গ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, তাই হল ‘অঙ্গহার’। অর্থাৎ, অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে যে বিভিন্ন নৃত্য-মদ্রোর রচনা হয় তারই নাম ‘অঙ্গহার’।

অশোকমল্প বিরচিত ‘ন,ত্যাধ্যায়’-এ বলা হয়েছে, চতুরস্র ও তাম্রমান বিশিষ্ট অঙ্গহারের মোট সংখ্যা বত্রিশ। যেমন—

(১) স্থিরহস্ত অঙ্গহারটি রচিত হয় নিকুট, উরুদেবোত্ত, আক্ষিপ্ত, স্বস্তিক, নিতম্ব, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণের দ্বারা ।

(২) পর্য’ন্তক অঙ্গহার হয়, নিকুটক, উপদেবত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমন্ডল, নিভব, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণের সাহায্যে ।

(৩) সচীবিদ্ধ হয় বিক্ষিপ্ত, আরতি’ত, নিকুটক, উদেখতে, আঙ্গি উরোমণ্ডল, করিহ ও কটাচ্ছিম করণের দ্বারা।

(৪) অপরাজিত হয় নিকুটুক, অভ’নিকুটুক, আক্ষিপ্ত, উরোমন্ডল,করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণের দ্বারা ।

(৫) মদবিলসিত অঙ্গহার হয় তলসংঘটিত, নিকুটক, ঊদূরবৃত্ত,করিহন্ত ও কটাচ্ছিন্ন করণ দ্বারা ।

(৬) মস্তকীড় অঙ্গহার হয় ভুজরাসিত, আক্ষিপ্ত, ছিন্ন, বাহাভ্রমর, উরোমণ্ডল, নিত্য, করিহ ও কটাচ্ছিম করণের সাহায্যে ।

(৭) ভ্রনর অঙ্গহার রচিত হয় না পরে পাদ, আক্ষিপ্ত, কট, সচীবিদ্ধ, নিতম্ব, করিহন্ত, উরোমণ্ডল ও কটাচ্ছিম করণের প্রয়োগে ।

(৮) বিদাদভ্রান্ত অগ্রহার হয় বিদদাদ ভ্রান্ত সংচি, ছিন্ন, লতা কাটাচ্ছিন্ন করণের সাহায্যে।

(৯) পরিচ্ছিন্ন অঙ্গহার হয় ছিন্ন, ভ্রমর, সূচি, অতিক্রান্ত, ভুজঙ্গবাসিত, করিহন্ত ও কটীছিন্ন করণ দ্বারা ।

(১০) পার্শ্বচ্ছেদ অঙ্গহারের জন্য উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণ করুন ।

(১১) অপসপি’ত অঙ্গহার হবে অর্ধসূচী, বিক্ষিপ্ত, কটীচ্ছিন্ন, উরুদেব,ত্ত, আক্ষিপ্ত, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণের সাহায্যে ।

(১২) আক্ষিপ্তক বা আক্ষিপ্ত অঙ্গহার হবে নপরে, বিক্ষিপ্ত, অলাত, আপ্তি, উরোমন্ডল, নিত্য, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণের প্রয়োগে ।

(১৩) আচ্ছারিত অঙ্গহার রচনার জন্য সাহায্য নিতে হবে নপর, ব্যংসিত, অলাতক, চি, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণের।

(১৪) আলীঢ় অহার হবে বাংসিত, নাপেরে, অলাত, আক্ষিপ্ত, করিহন্ত ও কটাচ্ছিন্ন করণের সাহায্যে।

(১৫) বৈশাখরেচিত অঙ্গহার হবে না পরে, ভুজঙ্গবাসিত, রেচিত মডেল- স্বস্তিক, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণ দ্বারা।

(১৬) পার্শ্বস্তিক অঙ্গহারের জন্য অর্থ নিকুটক, উরুদেবোত্ত, আক্ষিপ্ত নিতম্ব, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণ দরকার।

এই ষোলটি অঙ্গহার হল চতুরস্রমানের

এবার দেখুন ষোলটি ত্রাস্রমান বিশিষ্ট অঙ্গহার ।—

(১) ‘অপবিদ্ধ, অঙ্গহার রচিত হবে অপবিদ্ধ, সূচীবিদ্ধ ও কটীচ্ছিন্ন করণের সাহায্যে।

(২) ‘পরাবৃত্ত’ অঙ্গহার হবে জনিত, অলাতক ও কটীচ্ছিন্ন করণ প্রয়োগে ।

(৩) ‘রেচিত’ অঙ্গহারের জন্য দরকার নপেরে, ভুজঙ্গবাসিত, রেচিত,উরোমণ্ডল ও কটীচ্ছিন্ন করণ।

(৪) ‘আক্ষিপ্তরেচিত’ অঙ্গহার রচনার জন্য প্রয়োজন, উদবৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণ।

(৫) ‘উদবৃত্ত’ অঙ্গহারের জন্য বিক্ষিপ্ত, সূচী, ভ্রমরী, লতা ও কটীচ্ছিন্ন করণের প্রয়োজন ।

(৬) ‘উদ্ঘটিত’ অঙ্গহারের জন্য নিকুটিত, নিতম্ব, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণের প্রয়োজন।

(৭) ‘অলাত’ অঙ্গহারের জন্য প্রয়োজন স্বস্তিক, ব্যংসিত, অলাৎ, ঊর্ধ‘জান,, নিকুণ্ডিত, অর্ধসি,চী, বিক্ষিপ্ত, উরুদেরেত্তে, আক্ষিপ্ত করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণের প্রয়োগ।

(৮) ‘সম্ভ্রান্ত, অঙ্গহার হয় নপেরে, আক্ষিপ্ত, অধ’স্বস্তিক, নিতম্ব, করিহন্ত, উরোমণ্ডল ও কটাচ্ছিন্ন করণের সাহায্যে ।

(৯) ‘অর্থ’নিকুট্ট অঙ্গহারের জন্য উরোমণ্ডল, করিহন্ত, কটাচ্ছিন্ন ও অর্ধ‘নিকুটুক করণ করতে হয় ।

(১০) ‘পরিবৃত্তরে চিত্র’ অঙ্গহারে বৃশ্চিক, রেচিত, করিহস্ত, ভূজঙ্গ-ব্রাসিত ও আক্ষিপ্ত করণ প্রয়োজন ।

(১১) ‘স্বস্তি করে চিত’ অঙ্গহারের জন্য লাগে বৃশ্চিক, নিকুট্টক ও কটীচ্ছিন্ন করণ।

(১২) ‘বিকভাপসাত’ অঙ্গহার — কুট্টিত, ভুজঙ্গবাসিত, আক্ষিক, উরোমণ্ডল, লতা ও কটীচ্ছিন্ন করণ।

(১৩) বিষকন্ত অঙ্গহার উরদেবোত্ত, ভুজঙ্গবাসিত, ছিন্ন, ভ্রমরক, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণ।

(১৪) ‘গতিমণ্ডল’ অঙ্গহার— মন্ডলি, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল ও কটীচ্ছিন্ন করণ ।

(১৫) ‘বৃশ্চিকাপস,ত’ অঙ্গহারব,শ্চিক, উদবেষ্টিত নিব,করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণ।

(১৬) ‘মত্তলিত’ অঙ্গহার— মল্লী, অপবিধ, তলসংস্ফোটিত, করিহন্ত ও কটীচ্ছিন্ন করণ।

এই হল চতুরপ্রমান ও প্রমান মিলিয়ে মোট বত্রিশটি অঙ্গহার।

প্রথমেই বলেচি, আবার সেই কথাই আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন স্যালনের দ্বারা প্রধানত উপরোক্ত নত্যগুলির সাহায্যে অঙ্গহার রচিত হয়। কী ভাবে ঐ করণগল প্রযুক্ত হবে, তা আপনার নৃত্য শিক্ষক আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ।

এখানে আরো একটু উল্লেখ করা দরকার যে, অঙ্গহার শধ করণেই নয়, তার সঙ্গে চারী ও হস্তমুদ্রা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়।

শিক্ষার্থীরা মনে রাখবেন, কথক নৃত্যে অগ্রহার-এর প্রয়োগ নিতান্তই গৌণ। নত্তোর ক্ষেত্রে প্রধানত এই প্রকারগুলির প্রয়োজন হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, করণ সংঘাতের রচনা অনন্ত, অতএব তার দ্বারা উৎপাদিত অঙ্গহারের সংখ্যা সীমিত নয় ।

অঙ্গ

অঙ্গহার প্রসঙ্গে যে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের কথা বলা হয়েছে এবার সেগুলির আলোচনা করা যাক। ‘অঙ্গ’ মানে অবয়ব শরীর বা দেহ। কিন্তু নৃত্যের পরিভাষায় শরীরের সেই বিশেষ অংশকে ‘অঙ্গ’ বলা হয়, আর সঞ্চালনে নত্য রচিত হতে পারে। পক্ষান্তরে শরীরের যে অংশগুলি সঞ্চালিত হয় না সেগুলি এই পরিভাষায় অঙ্গ রূপে বিবেচিত হবে না ।

নাট্যশাস্তানুসারে অঙ্গ ছয়টি শিরোহ কটী বক্ষঃ পার্শ্ব’ পাদসমি অর্থাৎ শির, হস্ত, কটি, বক্ষ, দেহের পার্শ্বদেশ ও পদ—শরীরের এই ছ’টি অংশকে নৃত্যের পরিভাষায় ‘অঙ্গ, বলা হয়। দেহের এই অংশগুলিরই নানা ভঙ্গিমা দ্বারা নতো প্রদর্শিত হয় ।

সঙ্গীত’ রত্নাকর ও ‘অভিনয় দর্পণ এও এই ছয়টিকেই অঙ্গ বলা হয়েছে। অনেকে স্কন্ধ ও গ্রীবাকেও অঙ্গের মধ্যে গণ্য করেন ।

অঙ্গকে প্রাধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) আরোহী অঙ্গ :

অঙ্গ সঞ্চালন যখন ক্রমশঃ উর্ধ্বগামী হয় ।

(২) অবরোহী :

সঞ্চালন যখন নিম্নাভিমমুখী হয়ে থাকে ।

প্রত্যঙ্গ

অঙ্গের মত ‘প্রতঙ্গ’-এর সংখ্যাও ছয়টি। ‘অভিনয় দর্পণের’ মতে—কন্ধ, বাহ, পৃষ্ঠা, উদর, উরু, ও অঘা—এই ছয়টি ‘প্রত্যঙ্গ’। ‘নাট্যশাস্ত্রে’ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ থাকলেও, কোনগগুলি যে প্রত্যঙ্গ তার বর্ণনা নেই । কোন কোন মতে, মণিবন্ধ, জান, ও কার্পের (কন,ই) প্রভৃতিকেও প্রত্যঙ্গের অঙ্গীভূত করা হয় । ‘রত্নাকর’ ও ‘অভিনয় দর্পণে’ কোন মতভেদ নেই । তবে ‘অভিনয় দর্পণে’ ক-এর পরিবর্তে গ্রীবা লেখা হয়েছে। সাধারণত স্কন্ধ বলা হয় ‘কাঁধ’কে এবং গ্রীবা মানে ‘ঘাড়’ বা ‘গলা’।

উপাঙ্গ

‘উপাঙ্গ’ হ’ল অঙ্গের অঙ্গ ( উপ+অঙ্গ ) । যেমন মস্তকের উপাঙ্গ গ্রীবা ( ভিন্ন মতে স্কন্ধ ; কিন্তু এখানে স্কন্ধ মানে সম্ভবত গলা বা ঘাড়কেই বোঝানো হয়েছে ), চক্ষু,, ভ্রম, নয়নতারা, কপোল, নাসিকা, হন, ( চোয়াল ), অধর, দন্ত, জিহ্বা, চিক ও বদন । এই বারোটি উপাঙ্গের উল্লেখ আছে ‘অভিনয় দর্পণে’। সেখানে অন্যান্য অঙ্গের উপাঙ্গ হিসেবে আরো যে পাঁচটি নাম উল্লিখিত হয়েচে তা হ’ল— পার্থিত (গোড়ালি — heel ), গল এ (পায়ের গোছ—ankle ) আঙুল, করতল এবং পদতল ।

‘নাট্যশাস্ত্রের’ মতে কিন্তু উপাঙ্গ ছয়টি নেত্র, ভ্র, নাসিকা, অধর, কপোল ও চিবকে।

‘সঙ্গীত রত্নাকরে’ আবার বারোটির উল্লেখ দেখা যায়। সেগালি হ’ল – নেত, এ, জক্ষি, অক্ষি-তারকা, কপোল, নাসিকা, শ্বাস, অধর, দশন, জিহবা, চিক ও বদন।

এই ভাবে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের সংখ্যা নিয়েও প্রাচীন গ্রন্থকারদের মতানৈক্য লক্ষ্যণীয় ।

অঙ্গ-বিক্ষেপ

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের সঞ্চালনকে বলা হয় ‘অঙ্গ-বিক্ষেপ’ ।

ভঙ্গ

ভঙ্গ মানে ভাঙা বা বাঁকা স্থান বিশেষে অন্যভাবে প্রদত্ত হলেও তা’র মংেলগত অর্থ ঐ একই । যেমন স্বাস্থ্যভঙ্গ, রণে ভঙ্গ, নিয়মভঙ্গ, সভাভঙ্গ ইত্যাদি ।

নৃত্যের পরিভাষায় ‘ভঙ্গ’ শব্দটির অর্থ’ ভঙ্গি বা ভঙ্গিমা। অর্থাৎ অঙ্গবিন্যাস ( bose ), ভাবব্যঞ্জক অঙ্গচালনা ( gesture) ইত্যাদি। এই পরিভাষাটির প্রয়োগ প্রধানত ভরতনাট্যমে হয়ে থাকে। এই ক্লিয়ার কটিদেশের (কোমর) নানা ভঙ্গিমা দ্বারা ভাব প্রদর্শিত হয়। এর চারটি প্রকারভেদ আছে। সমভঙ্গ, আভঙ্গ, বিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ। বিভিন্ন ধাতু বা পাথরে খোদাই করা অনেক মূর্তি’তে এই ভঙ্গ গালির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

সমভঙ্গঃ

প্রাচীন যেসব শিল্প-মূর্তি’ দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশই ‘সমভঙ্গ’ পর্যায়ের। সমভঙ্গ মানে সম্মুখবর্তী ভঙ্গি। এতে মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ঋজ, মানে সোজা থাকে । কোন চাঞ্চল্য এতে নেই, নেই কোন ইন্দ্রিয়গত উদ্দিপনা। এই শ্রেণীর মূর্তি বেশীর ভাগ দেখা যায় মিশরীর প্রাচীন আকহিক ও পরবর্তী ক্লাসিক যুগের গ্রীক, মৌষ যুগের যক্ষ ও ষক্ষী, নথরোর বন্ধমতি, কোনাকে’র উদয়স,র্য’ প্রভৃতি মূর্তি’তে। অবশ্য আধুনিক কালেও এই শ্রেণীর মূর্তি বিশেষ বিরল নয়। তাত্মিক বা দৈহিক শক্তির দ্যোতক হ’ল সমভঙ্গ ।

আভঙ্গঃ

এই শ্রেণীর মূর্তিরি প্রাচুর্য দেখা যায় প্রধানতঃ ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে। সাঁচি, মথুরা, মহবলীপুরম, অনুরাধাপুরম প্রভৃতি স্থানের মাতি’গলিতে এই ভঙ্গিমা বেশি দেখা যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি বা কিন্নাগলি এই ভঙ্গিমার পরিস্ফুট হয়। দেহের সন্ধিস্থানগুলিকে কেন্দ্র করেই এই ভঙ্গিগগুলি প্রকাশমান। আভঙ্গ মার্তি’র পরিচয় পাওয়া যাবে গ্রীক ও রেনেসাঁ যুগের (খৃ. ১০৪ পাবন্দি ) বিখ্যাত ‘ভিনাস’ মাইকেলাঞ্জেলোর ‘দিবারাত্রি’ (১৫২৬-১৫৩৪ খৃ.) প্রভৃতি মূর্তি’তে। এগুলি আভঙ্গ মূর্তির অপূর্ব নিদর্শন। এতে দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে।

বিভঙ্গঃ

বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের যে মার্তি আমরা সচরাচর দেখি, তাই হ’ল এই শ্রেণীভূক্ত। লস্য ভাব প্রকাশের জন্য নৃত্যশিল্পীরা বেশীর ভাগই বিভঙ্গের সাহায্য নিয়ে থাকেন। মধ্যযুগীয় মংতি গালির মধ্যে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম নতকী মংতিই বেশি দেখা যায়। য়ারোপীয় ভাস্কর রচিত মূর্তিতেও এই ভঙ্গি প্রচুর। প্রাণোচ্ছলতাই এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য ।

অতিভঙ্গঃ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্দাম গতির সংঘাত সৃষ্টি করাই এই ভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য। অতি পরিচিতি গ্রাসীয় মূর্তি’ ডিসকাস, পোয়ার’ (খৃ. 500-180 পূর্বাব্দ ) ‘অতিভঙ্গ’-এর প্রকৃত নিদর্শন। খজরাও ও নেপালের কিছু, মংর্তিতেও অতিভঙ্গের ভাব দেখা যায়। তাণ্ডব ভাব প্রকাশে এই ভঙ্গিটি বিশেষ সহায়ক।

উল্লিখিত চার প্রকার ভঙ্গির মিশ্রণে যে কোন দৈহিক ভাঁঙ্গ প্রকাশ করা যেতে পারে। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই ভঙ্গিগুলি কথক নৃত্যে কমই করা হয়।

স্থান

নৃত্য হ’ল গতিপ্রধান। গতির প্রথমে ও শেষে হয় স্থিতি অর্থাৎ স্থিরতা— নিশ্চলতা। কাজেই গতির সঙ্গে স্থিতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

নৃত্যের পরিভাষায়, নাত্যের জন্য শরীরের স্থিতিকে বলা হয় ‘স্থান’। স্থান ছয় প্রকার। ‘নাট্যশাস্ত্রে’ বর্ণিত ছয় প্রকার স্থানের নাম: বৈষ্ণব, সম্পাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় । ভরত বলেচেন, এগুলি পরষ জাতির। বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় । ভরত বলেচেন, এগুলি পুরষ জাতির। স্ত্রী জাতির সাতটি স্থানের নাম হল : আয়তাথ্য, অবহিখ, অশ্বক্রান্ত, গতাগত, বলিত, মোটিত ও বিনিবর্তিতে। তাছারা আছে ভরত বর্ণিত উপবিষ্ট স্থান নয় এবং শয়ন স্থান ছয় প্রকার । ‘অভিনয় দর্পণে’ বর্ণিত ছয় প্রকার স্থানের নাম হল : সম্পাদ, একপাদ, নাগবদ্ধ, ঐন্দ্র, গারড় এবং ব্রহ্মস্থান । দেশী মতে আবার স্থানের সংখ্যা তেইশ। অতএব, স্ত্রী ও পুরুষ জাতির মিলিয়ে স্থানের সংখ্যা দাঁড়াল সাধারণভাবে মোট ৬+৭+২৩=৩৬ প্রকার।

অঙ্কিত

পায়ের পাতার অগ্রভাগ (toe ) উচু করে গোড়ালী দ্বারা আঘাত করার নাম ‘অঞ্চিত । এটি হ’ল পাদবিক্ষেপের অন্তর্গত।

কুঞ্চিত

পাদবিক্ষেপের অন্তর্গত আরেকটি ক্লিয়ার নাম ‘কুঞ্চিত। গোড়ালী উঁচু রেখে পায়ের পাতার অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করার পর, সেই পা-কে অপর পায়ের পিছন দিকে সংকুচিত করাকে বলা হয় ‘কুঞ্চিত, ।

রেচক

ঘাড়, হাতের কব্জী, চোখের সঞ্চালন প্রভৃতিকে বলা হয় ‘রেচক, (wavy movement )। যখন ঘাড় সঞ্চালিত হবে তখন বলা হবে ‘গ্রীবা রেচক, হস্ত সঞ্চালনের সময় ‘হস্ত রেচক, কোমর সঞ্চালনকে ‘কটি রেচক, ইত্যাদি।

ঘুমরিয়া বা ভ্ৰমৱী

যে-কোন দিকে গোল হয়ে ঘোরাকে ( spiral movament ) ঘুমরিয়া, বা ‘ভ্রমরী, বলা হয়। শিল্পীরা চলতি ভাষায় একে ‘চক্কর, বা ‘ফিরকানী, ও বলেন! নাট্যশাস্ত্র মতে ভ্রমরীর সাতটি প্রকার : উৎপতভ্রমরী, চর ভ্রমরী, গরে ভ্রমরী, একপাদভ্রমরী, কুঞ্চিত ভ্রমরী, আকাশভ্রমরী ও অঙ্গভ্রমরী ।

উৎপ্লুতভ্রমরী

সমান ভাবে দুই পা একটু উচু রেখে তা’র ওপর ভর করে সমস্ত অঙ্গকে ঘোরানোর নাম উৎপ্লুতভ্রমরী ।

চন্দ্রভ্রমরী

পদ্য,গলকে ভূমির দিকে আকর্ষণ ক’রে হাত দুটি দ্বারা ত্রিপতাক মুদ্রা ক’রে চক্রের মত ঘোরাকে বলা হয় চকভ্রমরী ।

গরু ভূভ্রমরী

একটি পা তেরছা ভাবে প্রসারিত ক’রে অপর পায়ের হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে, হাত দুটিকে প্রসারিত করে ঘোরানো ।

একপাদ ভ্রমরী

এক পা দিয়ে অপর পা-কে দ্রুত ভাবে ঘোরান। কুণ্ডিত ভ্রমরী । হাঁটু একটু বাঁকা ক’রে ঘোরানো। আকাশ ভ্রমরী ৷ পদয গলকে ফাঁক, উচু ও প্রসারিত ক’রে সমস্ত অঙ্গ ঘোরানো।

অঙ্গ-ভ্রমরী

লাফ দিয়ে এক বিঘত মত ব্যবধানে পদক্ষেপণ ক’রে দাঁড়ানো ।

জাতি

পরিভাষাটি রাগ ও তাল—উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়— ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। যেমন, রাগের জাতি-বিভাগ করা হয়েছে রাগে ব্যবহৃত স্বরের সংখ্যা অনুসারে। তেমনি তালের জাতি-বিভাগ করা হয়েছে তালের বিভাগে মাত্রা সংখ্যার তারতম্য অনুসারে। তালের জাতি পাঁচ প্রকার—চত (বা চতুরস্র ), বিস্র, মিশ্র, খণ্ড ও সংকীর্ণ। নাচের ক্ষেত্রে ‘জাতি’ বলতে তালের জাতিকেই বোঝায়।

পাল্টা

গীত, বাদ্য ও নতো তিনটি বিষয়ের মধ্যেই ‘পালটা’ শব্দের ব্যবহার আছে । নাত্যের ক্ষেত্রে, নাচের বোলকে নানা ভাবে উল্টে-পাল্টে দেখানোকে বলা হয় ‘পাল্টা’। একটি ‘টুকড়া’ দেখানোর এবং ‘পরণ’ নাচবার আগে, ‘পাল্টা’ ব্যবহার করা হয় । অথবা একই শিল্পী দুই ভিন্ন চরিত্রের (রাধা-কৃষ্ণ অথবা সীতারাম ইত্যাদি ) লীলা মাহাত্ম্য প্রদর্শনের সময় একটি চরিত্রের বর্ণনার পর আরেকটি চরিত্রের লীলা দেখাবার পূর্বে ‘পাল্টা’ করা হয়।

পিন্ডী

‘পিন্ডী’ সবন্ধে দু’টি মত আছে। এক মতে, বিশেষ দেবদেবীর রূপ বা মূর্তি’ প্রকাশের জন্য যে মদ্রা প্রদর্শিত হয়, তাকে বলা হয় ‘পণ্ডী’। ভিন্ন মতে, নাতো বারো রকমের ‘পিনডী’ থাকলেও, কথক নৃত্যে প্রধানত দুটি প্রকারকেই গ্রাহ্য করা হয়— ‘তোড়া’ ও ‘গৎ ভাও’।

অদা

‘অদা’— এইভাবে লিখলে, সাধারণত বাংলায় যেভাবে উচ্চারিত হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ হবে না। উচ্চারণটা হবে, ইংরিজীতে us উচ্চারণের সময় আমরা যেভাবে ‘u’-এর উচ্চারণ করি, ‘অদা’ বলার সময় ‘অ’-এর উচ্চারণ হবে ঠিক সেই ‘ইউ’-এর মত।

কোন গাঁত বা ঠুমরী গানের সঙ্গে গীতিকবিতার ভাব ব্যঞ্জনার জন্য শিল্পী তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতের সাহায্যে যে ভাব অভিব্যক্ত করেন, সেই ভাব-প্রকাশক বাজনা, (expression) ও মদ্রাকে বলা হয় ‘অদ্য’। নতোর ক্ষেত্রেও ঐ একই অর্থে কথাটি প্রযোজ্য। একে ‘হেলা’-ও বলেন অনেকে।

গতি

পায়ের যে-কোন ক্লিয়াকেই ‘গতি বলে। গাঁত দু’প্রকার—চলিত গতি ও স্থির গতি। শিল্পী যখন পাদচারণা ( চলা-ফেরা করেন, তখন ‘চলিত গতি’ এবং যখন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু, অঙ্গ-ভঙ্গির দ্বারা ভাব প্রকাশ করেন, তখন বলা হয় ‘স্থির গতি’।

চলিত গতির আরো চারটি উপবিভাগ আছে। চঞ্চল গতি, প্রবাহ গতি, খণ্ড গতি ও ভ্রমর গতি। প্রত্যেক গতির পৃথক-পৃথক দেবতা মানা হয়। যেমন—

চঞ্চল গতি

এই গতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মানা হয় পবনদেবকে। শরীরের যে নানা গ্রন্থী বা জোড় আছে, তাকে কথক-ন তাগরেরা বলেন ‘বক’। নৃত্যের সময় শরীরের জোড়গগুলিকে এই বকের সাহায্যে বাঁকা-চোরা করে লীলায়িত করা হয় বলেই বোধহয় ‘বক’ নামটি দেওয়া হয়েছে। ‘চঞ্চল গতিতে শরীরের জোড়গগুলিকে ঝটাকা দিয়ে নাচা হয়।

প্রবাহ গতি

এই গতির দেবতা হলেন বরণে দেব । প্রবাহ মানে স্রোত বা অবিচ্ছেদ গতি । জলধারা যে-ভাবে প্রবাহিত হয়, শরীরকে সেইরূপে প্রবাহের মত ক’রে দেখান হয় এই গতিতে। পায়ের গতিকে এখানে সাঁতার কাটার মত ভঙ্গিতে দেখানো হয়।

খণ্ড গতি

এই গতির দেবতার নাম অগ্নি। আগুনের শিখা যেমন লেলিহান হয়ে ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে থাকে। এই গতিতে তেমনি শরীরকে ওপর দিকে ঝটকার সাহায্যে তুলে ধরা হয়।

ভ্রমর গতি

এই গতি-দেবতাকে বলা হয় কামদেব । ভ্রমরের মত চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে যাওয়া হয় এই গতিতে ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থে ‘গতি-প্রচার’ অধ্যায়ে (অধ্যায় বারো) গতির যে বিস্তৃত আলোচনা আছে, তাতে কিন্তু কোনরূপ শ্রেণীবিন্যাস নেই ।

‘শাঙ্গ’ দেবের ‘সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে তো এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই করা হয়নি। তাতে বলা হয়েছে, গতিই ‘চারী’ এবং স্থিতিই ‘স্থান’। গতির পর্বে ও স্থিতি, পরেও স্থিতি । নন্দিকেশ্বর তাঁর ‘অভিনয় দর্পণ’-এ অবশ্য দশ রকম গতির উল্লেখ করেচেন। সেগুলির নাম— হুংসী গতি, ময়ূরী গতি, মৃগী গতি, গজলীলা গতি, তুরঙ্গিনী গতি, সিংহী গতি, ভুজঙ্গী গতি, মণ্ডুকী গতি, বীরা গতি ও মানবী গতি ।

তৈয়ারী

অধীত বিদ্যাকে সনিষ্ঠ অনুশীলন বা অভ্যাসের দ্বারা খুব ভালো ভাবে আয়ত্ত করাকে নৃত্যশিল্পীরা বলেন ‘তৈয়ারী। তবে বিশেষ ক’রে তোড়া পরণকে পদ ও অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে দ্রুত গতিতে অথচ খুব পরিষ্কার ভাবে দেখানোকে ‘তৈয়ারী’ বলা হয়।

পঢ়ন্ত

নাচের এবং তবলা বা পাথোয়াজের বোলগ, লিকে তাল ও ছন্দোবদ্ধ করে হাতে তালি দিয়ে মুখে পাঠ করার নাম ‘পঢ়ন্ত’।

লাগডাট্

এই পরিভাষার ব্যাখ্যা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। যেমন—

(১) রাগবাচক মুখ্য স্বর সমষ্টিকে বারবার প্রয়োগকে বলা হয় ‘লাগ-ডাট’।

(২) একই স্বর সমষ্টিকে দ্রুত গতিতে দুই সপ্তকে প্রয়োগ — যার আরেক নাম ‘পাকার’।

(৩) তন্ত্রবাদ্যে আরোহের ঘসটিকে ‘লাগ’ এবং অবরোহের ঘসটিংকে “ভাট’ বলা হয় ।

(৪) নৃত্যের ক্ষেত্রে—দুটি অঙ্গের একত্র মিলনকে অর্থাৎ সংঘত্ত করাকে বলা হয় ‘লাগ’ এবং যে-অঙ্গে ক্ষিপ্রতা (smartness), সতর্কতা ও প্রসন্নতা বিদ্যমান, তাকে বলা হয় ‘ডাট’। এই ক্লিয়ার সময় অঙ্গ বিষক্ত থাকে।

তাহলে এক কথায় : লাগ=সংযুক্ত, ডাট=বিযুক্ত ।

উৱমঈ

নাচের সেই অঙ্গটিকে ‘উরমঈ’ বলা হয় যাতে শিল্পী উল্লম্ফন ক’রে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান ।

সুলগ বা সুলভ

‘সঙ্গীত দর্পণ-এ বলা হয় ‘সুলপে’। ‘সুলপ’ তারই অপভ্রংশ। নৃত্যের যে অংশ কোমলতার সঙ্গে প্রদর্শিত হয়।

উরপ বা উৱদ

প্রসন্ন মুদ্রা সহকারে উদ্দাম ভাবের অঙ্গকে বলা হয় ‘উরপ’ বা ‘উরদ’।

তিরিপ বা তিরপ

“’তিরিপ বা তিরপ’ নামে এক প্রকার দেশী ‘নবৃত্ত’ আছে। নতো তির্যক ভাবে ভ্রমণ করাকেও ‘তিরিপ’ বলা হয়। এর ও অনেক প্রকার ভেদ আছে।

শিরোভেদ

নৃত্যের সময় সাধারণতঃ দেহের সমস্ত অংশই সঞ্চালিত হয়। তারই মধ্যে দেহের যে বিশেষ কতকগুলি অংশ ননৃত্যে অপরিহার্য’, সে-কথাও আমরা জেনেচি ‘অঙ্গ’ ‘প্রত্যঙ্গ’ ‘উপাঙ্গ’ পাঠের সময়। তখনই জেনেচি ‘শির’-এরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে নতো। এখন শিরোভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্চে।

‘নাট্যশাস্ত্রে’ শিরঃকর্মে’র তেরটি প্রকারের উল্লেখ আছে। আকম্পিত’ কম্পিত তে, বিধতে, পরিবাহিত, উদ্বাহিত, অবধতে, অঞ্চিত, নিহণ্ডিত, পরাবৃত্তে, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও লোলিত। কিন্তু ‘অভিনয় দর্পণে’ বলা হয়েচে কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত ও পরিবাহিত। নাট্যবিদরা প্রধানত এইগুলিই ব্যবহার করেন। এগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :-

সমশির—

সমান ভাবে স্থিত মস্তক।

উদ্বাহিতশির—

ওপর দিকে তোলা।

অধোমখশির—

নিচের মানে ভূমির দিকে অবনমিত মস্তক।

আলোলিতশির—

বাম ও দক্ষিণ দিকে আন্দোলিত শির।

ধনতশির—

ধত মানে কম্পিত। তণির প্রায় আলোলিত শিরের মতই কিন্তু দুটির প্রয়োগের মধ্যে সামান্য তফাৎ আছে। নিদ্রা, উদ্বেগ, মত্ততা প্রভৃতির সদয় অথবা পাশের কোনো জিনিষ দেখার জন্য যে ভাবে মন্তক সঞ্চালিত হয়, তাকে বলে ধুতশির ।

কম্পিতশির-

ওপর-নিচে সঞ্চালন করা।

পরাবৃত্তশির—

পিছন দিকে মাথা ঘোরানো ।

উৎক্ষিপ্তণির-

দক্ষিণ বা বামের ওপর দিকে মাথা তোলা ।

পরিবাহিতশির—

চামরের মত উভয় দিকে আন্দোলিত শির।

কথক নৃত্যে আঙ্গিক অভিনয়ের স্থান খুবই গৌণ। তাই এই নৃত্যে উপরোক্ত শিরঃকর্মা প্রযুক্ত হয় না।

গ্রীবাভেদ

গ্রীবা মানে ঘাড় বা গলা। ‘নাট্যশাস্ত্রে’র মতে গ্রীবাভেদ নয় প্রকার।— সমানতা, উন্নতা, রাস্তা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা বলিতা ও বিবত্তা। শাহ’ দেবও (‘সঙ্গীত রত্নাকর’) ভরত মতেরই অননুগামী। কিন্তু নন্দিকেশ্বরের (‘অভিনয় দর্পণ’ ) মত ভিন্ন। তিনি চার প্রকার গ্রীবাভেদ মানেন—সুন্দরী, তিরচীনা, পরিবর্তিতা ও প্রকম্পিতা।

সুন্দরীগ্রীবা—

তিষ’ক ভাবে, চঞ্চল গতিকে সঞ্চালিত গ্রীবা ।

তিরক্ষীনা গ্রীবা

উভয় পাশে গ্রীবার উপরিভাগ সর্পিল গতিতে সঞ্চালিত করা।

পরিবর্তিগ্রীবা

বাম ও দক্ষিণে অর্ধচন্দ্রাকারে চালিত গ্রীবা।

প্রকম্পিতগ্রীবা

কপোতের কণ্ঠ-কম্পনের মত কম্পিত গ্রীবা ।

দৃষ্টিভেদ

নাট্যশাস্ত্র’-এ ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টিভেদ উল্লিখিত হয়েছে (৮ম অধ্যায় ) । তার মধ্যে আট প্রকার হ’ল স্থায়ীভাবদষ্টি। যেমন— স্নিগ্ধা, স্রষ্টা, দীনা, কম্বো, দুপ্তো, ভয়ান্বিতা, জগতিা ও বিশ্মিতা। রসদৃষ্টিরও আটটি প্রকার দেখানো হয়েছে : কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা করুণা অদ্ভূতা, র বাঁরা ও বীভৎসা । সঞ্চারীভাবদাষ্টি কুড়ি প্রকার : শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লজ্জান্দ্বিতা, মানা, শঙ্কিতা, বিষণ্ণা, মকুলা, অভিতা, জিক্ষা, ললিতা, বিতর্কি’তা, অধম,কুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্লতা, আকেরা, বিকোশা, মদিরা ও রাস্তা। উপরোক্ত ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি ছাড়া, তারাকর্ম’ নয় প্রকার, পুষ্টকর্ম’ নয় প্রকার এবং ভ্রকর্মে’র সাতটি প্রকারেরও উল্লেখ আছে ।…

প. শম্ভু, মহারাজের কথক নৃত্যে যে আট প্রকার দৃষ্টির উল্লেখ আছে, নন্দিকেশ্বরের ‘অভিনয়দপ’ল’-এও সেগুলির উল্লেখ আছে । যেমন সমদৃষ্টি (দেবাঙ্গনাদের মত সবাইকে সমভাবে দেখা )। আলোকিত দৃষ্টি ( ঘূর্ণমান দৃষ্টিতে দেখা ) । সাচাঁদ,ষ্টি ( বারবার বরুদ্ষ্টিতে দেখা )। প্রলোকিত- দৃষ্টি ( ডান-বাঁ উভয়দিকে দেখা )। নিমীলিতদাষ্টি (নির্মীত ভাবে, মানে আধবোজা ভাবে দেখা )। উল্লোকিত দৃষ্টি ( অপরদিকে দেখা )। অনন্ত- রাষ্ট্র ( ওপর-নিচে দ্রুতবেগে দেখা। এটি কোপদ ষ্টির সমि ) । অবলোকিতপাষ্টি (নিচের — মানে ভাঙলের দিকে দেখা ) ।

বৈদিক নৃত্যের নামাবলী

বৈদিক যুগে ঈশ্বরোপাসনার উদ্দেশ্যে যে-নৃত্য প্রচলিত ছিল সেই নৃত্যকে বলা হত মার্গ -নৃত্য । অনেকে বলেন, বৈদিক-পূর্বে যুগে এই নৃত্য প্রচলিত ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় । অপ্সরারা দেবদেবীর তুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে এই নৃত্য প্রদর্শন করতেন। খুব কঠিন নিয়ম-কানুন থাকায় এবং এই নৃত্য শিক্ষার ব্যাপারে অধিকারী-অনধিকারীর প্রশ্ন ছিল বলে ধীরে ধাঁরে এই নৃত্যে বিলপ্ত হয়ে গেচে । আজ তার স্বরূপে জানা সম্ভব নয় । মাগী বা বৈদিক-নত্যের যে-নামগুলি জানা যায়, সেগুলি হল : লক্ষণ-তাণ্ডব, উপাসনা-তাণ্ডব, বার্তি-তাণ্ডব, সপ্তরাস, আরভটি, কলামান, ষোড়শ-সংস্কার, পঞ্চতত্ত্ব, শব্দনত্যে, গতিত্য কট্টরিন ত্য, চমৎকরিনৃত্য, কন্ধনিনৃত্য, কল্পনৃত্য প্রভৃতি । প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে এইগুলির বর্ণনা পাওয়া যায় ।

আরও দেখুনঃ